发布日期:2025-08-07 03:26 点击次数:153

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

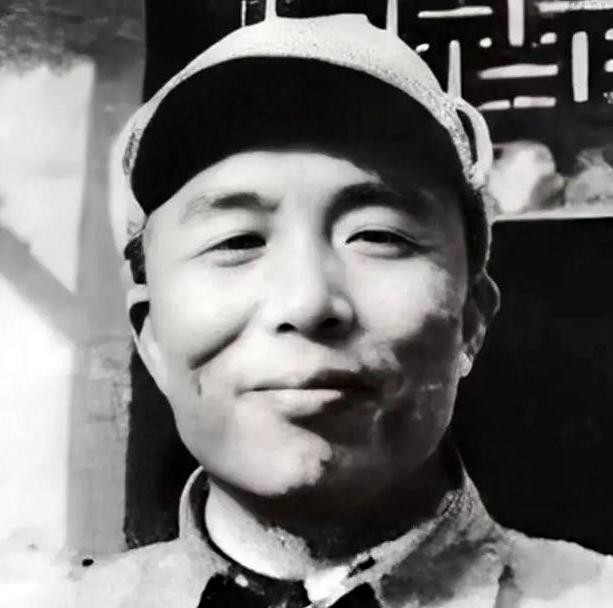

1955年授衔那阵子,有个细节总被人忽略——宋时轮的军衔虽然定为“上将”,可他是整个名单里少数几个曾亲自指挥抗美援朝主力战役的将领之一。

尤其是那场后来被拍成大片的“长津湖战役”,他是正面指挥者之一。

可偏偏,他没能进大将那一列。

这事儿,当时就让不少军中老兵纳闷了。

那么,这到底是怎么回事呢?

要说清楚,还得往前翻。

不是从抗美援朝讲起,而是更早一点,1947年,山东。

那会儿宋时轮还在山东野战军当参谋长,正值战事吃紧,华东战场局势复杂。

可谁也没想到,他忽然被调去当第10纵队司令。

乍一看也是主力纵队,实则是从指挥中枢被“请”到一线。

换句话说,从“管全局”变成了“打局部”。

那时候有人悄悄议论:“宋时轮是不是犯了错?”可后来证明不是。

他只是没能挤进新整编后的核心层而已。

陈毅、粟裕主导的华野新班子人选已经定了,他的位置确实有点尴尬。

不过被“降级”之后,他并没抱怨什么。

“我下去带兵也行,打仗我不怕。”他在一次内部会议上这么说。

到了1949年,他带着10纵打出来的战斗力,让人另眼相看。

淮海战役里顶住敌人大规模反扑,后来成了三野四大兵团之一的第九兵团司令。

这支部队,正是后来在朝鲜战场上打出长津湖战役的主力。

长津湖的故事,今天很多人都知道了。1950年冬天,零下三四十度,宋时轮带着第9兵团翻山越岭进朝鲜,目标是切断美军陆战一师的退路。

结果,硬是在风雪里围住了美军精锐,打出了一场在美军战史中都写得满是痛苦的战役。

可也正是这场战役,留下了一个让人难以释怀的遗憾。

据后来统计,第9兵团在长津湖一役里非战斗减员极高,光冻伤就接近三万人。

有的部队,整连整营趴在雪地里,再也没起来。

战役是赢了,可代价太大,甚至成为中央军委内部反复讨论的“典型战例”。

宋时轮也因此被点名,虽没追责,但影响不小。

说起来,宋时轮其实是老红军。

他是黄埔五期,和陈赓一个年级。

早在大革命失败那会儿,他就回湖南搞游击,后来还上了井冈山。

在红军时期,他干过团长、师长,后来因为和苏联顾问顶了几句,被派去红军大学学习。

长征时走的是干部团路线,到陕北后编入红15军团,干作战科长。

这人有个特点:不争不抢,能吃苦,打仗特别能“熬”。

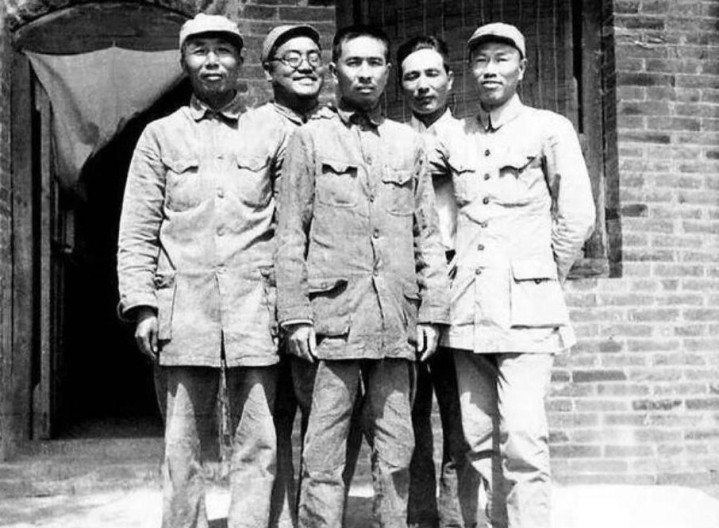

1937年抗战爆发,他被调去120师。

那时贺龙是师长,张宗逊是旅长,宋时轮是716团团长。716团是八路军最早的主力团之一。

那会儿说句实话,谁能当上团长,都是硬茬子。

后来他被调去冀察热辽军区当司令,手下几万人,兵力一度比新四军还多。

可惜的是,这段经历在战后没被多少人记住。

1946年底,他随陈毅一起回山东,短暂担任野战军参谋长。

但战事紧急,兵力重新整编,他也就没能再坐回战略指挥席位。

后来三野四大兵团成立,他是唯一一个从纵队司令提拔的兵团司令,其他几位——王建安、陈士渠、叶飞——要么是原来兵团指挥员,要么是战略级参谋。

也正是这点,在评衔时成了卡他的一道槛。

1955年,军衔评定开始。

有一套标准,红军时期得是师级以上,抗战时期团级以上,建国后正兵团级。

这三条宋时轮都够了。

可对比10位大将的履历,差距还是明显。

徐海东红军时是军团长,黄克诚是军团政治部主任,粟裕打的是整个战区,谭政长期在高级指挥系统,连张云逸那时候都被称作“资格最老”。

宋时轮确实就“差了一点”。

更别说还有一些上将级别的人物,资历和战果并不在他之下。

比如萧克,红军时就是军团长,抗战时是冀热察挺进军司令。

张宗逊,是宋时轮当年在120师时的旅长,资历早就压他一头。

邓华在抗美援朝时是代理志愿军司令员,他宋时轮是副司令。

刘亚楼后来当了空军司令,也曾是兵团主官。

杨得志、韩先楚这些人,战役指挥层级也不比他低,战果甚至还更突出。

所以,尽管宋时轮的资历过硬,战功不小,但在那个体系里,评为上将,已经是极高的认可。

他自己倒是没太在意。

“国家安排什么岗位,我就干什么。”这是他在一次军委干部谈话中的原话。

1956年以后,他退居军政系统,先后负责军事院校、国防工业等工作,很长一段时间基本隐身了。

直到晚年才偶有出席重大纪念活动,但从未公开谈及长津湖或授衔一事。

1984年,他在北京病逝。

葬礼简单庄重,没有“特批”待遇,也没有“再议军衔”的声音。

从那以后,再也没人提过他能不能当大将这件事。

参考资料:

李蓬,《中国人民解放军高级将领传略》,解放军出版社,2004年。

贺捷生,《我的父辈——贺龙与120师的岁月》,人民出版社,2006年。

杨奎松,《中国共产党与朝鲜战争》,社会科学文献出版社,2013年。

王树增,《朝鲜战争:卷一》,人民文学出版社,2010年。

《宋时轮将军年谱》,军事科学院档案馆,馆藏编号:JS001-1955。